1 min to read

关于黄河三门峡工程的论争

版本1

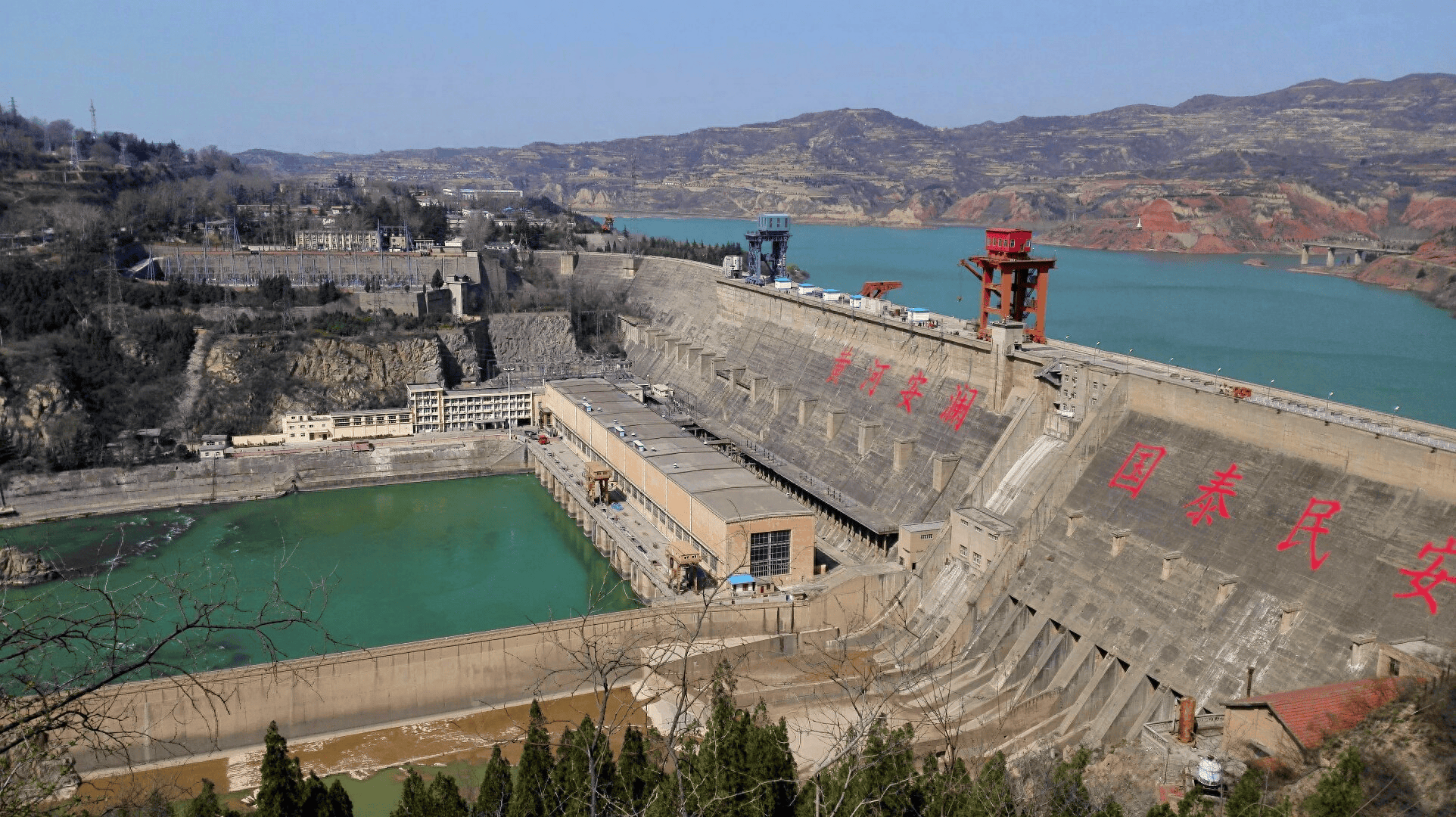

黄河穿过晋陕峡谷冲出龙门之后,在潼关折向东流,约 110km 即到三门峡。三门峡枢大坝即建于此处,河南省三门峡市则因三门峡水利工程而建、而兴。三门峡枢纽按高坝大方案设计,工程于 1957年开工,1962年建成。令人遗憾的是,在开始蓄水仅一年多时间内,水库就发生严重淤积,导致渭河下游水位显著抬升,沿岸人民受到严重影响。为减缓上淤积,三门峡水库被迫改变原设计的运用方式,并先后两次进行改建。 三门峡枢纽工程自建设初期就引发了巨大的争论,目前关于其存废的争论仍在继续,围瓷三门峡工程的争论为水利工程伦理提供了多维度的观察视角。

工程本身的技术争论

三门峡工程的技术设计由苏联专家主导完成,采用“高坝大库”方案。对于可能造成的泥沙淤积问题,设计初期就存在较大争议。设计方案中乐观地寄希望于上游水土保持减沙,但有河流泥沙工作者提出质疑,认为水土保持无法解决根本问题。遗憾的是,虽然当时对方案进行了较为广泛的讨论,但正确的意见没有得到充分重视,工程不但远未实现设计目标,而且造成了严重的生态环境问题。

不同地域的利益相争

三门峡蓄水后发生严重淤积,给陕西造成严重危害。2003年秋汛,渭河小流量却造成大洪灾。陕西方面认为三门峡是罪魁祸首,要求炸掉三门峡;而河南方面认为陕西的指责舍本逐末、避重就轻,是不负责任的,要求合理利用三门峡。围绕三门峡工程存废的豫陕争论仍在继续,而利益的考量(资源的分配与风险的分担)显然是争端的核心因素。

不同人群的人生命运

对于水利专业工作者而言,三门峡就像一面镜子,从中可以清晰地看到自己的学识和魂。黄万里凭借自己的远见卓识,一针见血地指出了工程设计方案存在的问题,面对压力讲真话、拒绝妥协,为知识分子树立了光辉的典范,但他的人生际遇也让后来人唏嘘不已、对于几十万三门峡水库移民而言,由于当时的补偿安置水平低,三门峡成了他们心中永远挥不去的痛,今天回顾三门峡移民的风雨历程对推进水利工程健康发展仍具有重要意义。

版本2

三门峡水利枢纽,位于黄河中游,是中国建国后第一个大型水利建设项目。这个工程的规划与建设,经历了多次争议与调整,反映了不同利益相关方之间的复杂博弈。

最早的设想出现在1935年,当时国民政府提出在黄河三门峡修建拦洪水库的计划。此时,专家们指出三门峡是黄河流域的关键位置,可以有效调节洪水和蓄水。然而,抗战爆发后,项目暂时中止。1946年,随着战争结束,三门峡再次被提上日程,但随即迎来了新的问题。美国专家的报告指出,水库的建设会淹没大量农田,特别是陕西省的关中平原,这一问题引发了地方政府的强烈反应,且不同的专家对于是否应该继续推进项目展开了激烈讨论。

进入1950年代后,随着国家对黄河治理的重视,三门峡水利枢纽的建设进入了更为关键的阶段。1951年,尽管三门峡水库初步方案获得批准,但由于经济条件的限制和技术可行性的问题,项目被推迟。1952年,经过进一步的研究,水利部重新评估了建设的必要性,并最终决定继续推进。但在具体设计方案上,如何平衡防洪、发电与农田淹没之间的矛盾,依然是一个争论的焦点。

1955年,项目终于获得了中央政府的批准,并开始进入设计和施工阶段。然而,随着工程的推进,新的问题不断涌现。1957年,初步设计方案提出水库的蓄水位提高到360米,导致淹没农田和需要迁移的居民数量大幅增加。这一方案激起了陕西省和其他地方政府的强烈反对,尤其是关于水库寿命和淤积问题的争论也未能平息。

尽管如此,三门峡水利枢纽的建设仍在继续,1960年水库开始蓄水,1962年大坝主体竣工。然而,随着时间推移,水库的淤积问题逐渐显现。为了解决这一问题,水电部多次对工程进行了改建,尤其是在1960年代,随着淤积加剧,项目的管理和技术设计不断进行调整。

随着时间的推移,三门峡水库的建设经历了多次改建和调整,影响了周围的农田、环境及当地居民的生活,也引发了关于生态平衡与经济效益的进一步争论。1980年代后,随着电力需求的增加,水力发电厂扩展了规模,但也带来了新的问题:水库淤积与治理的难度依然存在。

讨论问题:

- 你认为在三门峡水利枢纽的决策过程中,哪些利益相关方的声音最为重要?他们的立场对项目的推进有何影响?

- 如果你是项目中的一名决策者,在面对农田淹没和移民问题时,你会如何平衡生态保护与经济效益?

- 在这个案例中,如何看待科学与技术决策中的不确定性,以及如何应对长期实施过程中出现的新问题?

- 三门峡水利枢纽的多次改建与调整,是否反映了现代工程项目中常见的“前瞻性不足”问题?如果是,你如何看待这种情况在未来工程项目中的避免?

Comments