1 min to read

南水北调工程--跨流域调水中的利益协调

版本1

南水北调工程,是把长江流域丰盈的水资源抽调一部分送到华北和西北地区,缓解北方地区水资源严重短缺局面的重大战略性基础设施建设。我国水资源的空间分布很不均匀南方水资源占全国的 80%左右,而北方仅占 20%左右。北方地区尤其是黄淮海地区长期受到干旱缺水的困扰,水资源短缺与经济社会发展及生态环境保护之间的矛盾越来越突出。南水北调工程旨在通过跨流域的水资源合理配置,促进南北方经济、社会与人口、资源、环境 的协调发展。

南水北调工程规划分东、中、西三条线路从长江调水,横穿长江、淮河、黄河、海河四大流域,总调水规模 448 亿 m2,供水面积达 145 万 km2,受益人口 4.38 亿人。东线工程位于东部,因地势低需抽水北送至华北地区。中线工程从汉水与其最大支流丹江交汇处的丹江口水库引水,自流供水给黄淮海平原大部分地区的20多座大中城市。西线工程地处青藏高原,由长江上游向黄河上游补水,海拔高,地质构造复杂,地震烈度大,工程技术复杂,耗资巨大,现仍处于可行性研究的过程中。2002年12月27日,南水北调工程正式开工,先期实施 东、中线一期工程。

南水北调东线工程从江苏扬州三江口通过扬州江都水利枢纽提水,途径江苏、山东、河北三省向华北地区输送生产生活用水。东线一期工程于 2013年11月15日通水。南水北调中线一期工程于 2003年12月30日开工建设。工程从丹江口水库调水,沿京广铁路线西侧北上,全程自流,向河南、河北、北京、天津供水,包括丹江口大坝加高、渠首、输水干线、汉江中下游补偿等内容。干线全长 1432km,年均调水量 95 亿m,其中分配河南37.69 亿 m°’、河北 34.73亿m、北京12.35亿m*、天津10.15亿m。2014年12月12日,南水北调中线正式通水。北京、天津、河北、河南4个省市沿线约 6000 万人可以直接喝上水质优良的汉江水,近一亿人间接受益。

为了保证引清水到北方,中线水源地的湖北、河南、陕西等地付出了很大的牺牲。为了保护库区水质,近年来,湖北十堰先后关停重污染小企业 329家,关闭黄姜加工企业 106 家姜农 72万人减收、绝收。同时对 160 个有污染风险项目拒批,转型升级 125 家搬迁企业。此外,受丹江口水库水位拾升的影响,十堰共计淹没 55.2万亩土地,占库区总淹没面积的57.7%,大批渔民歇业,水电产业收入锐减。据十堰方面估算,每年支出的生态保护和水污染防治费用达到 15 亿元,其生态损失总计达 145 亿元,超过上年度全部财政收入。临近的襄阳,生态环境综合损失估算也达到 116 亿元。

在河南,丹江口水库库区河南境内的3市6县水源地累计关停并转污染企业 801家,年财政减收增支7亿多元。同时,河南先后否定了16个大型建设项目选址方案,终止了2个中型建设项目进驻水源保护区。在总干渠两侧划定了 3054.43km’的水源保护区。

中线工程实施后,汉江中下游径流量将减少约 16%,算上引江济渭和南水北调二期谐水的增加,水环境容量将减少 26%~30%。未来可能导致下游河流断流或者河道萎缩,通航能力降低,河流生态功能衰减等问题。

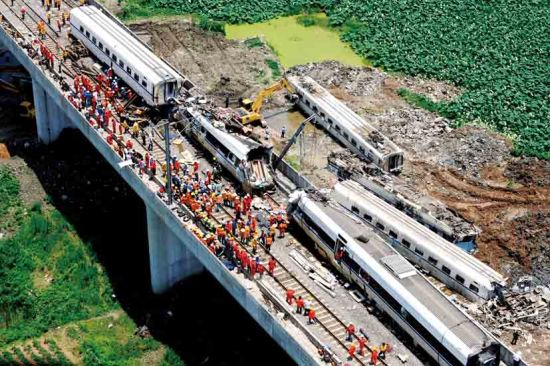

水源地的另外一个重大牺牲是移民问题。南水北调中线一期工程需要移民迁安近 42万人,其中丹江口库区移民 34.5万人,涉及湖北 18.3万人,河南16.2万人。这其中既有移民的“牺牲”,也有移民地的地方政府的“牺牲”。因为在移民安置上,国家的补贴远低于当地市场价,同时,落户的地方并非特别富裕,有的甚至也是贫困地区,形成了贫穷的循环,所以当地政府不得不进行额外补贴。如河南浙川县,每外迁一个移民,县政府需再补贴 6000元,另外再加土地治理费,总支出超过 20亿元,远超浙川县上年财政总收入。① 除经济损失外,移民背井离乡,也是一种文化的割裂与乡情的牺牲。

可见,正如南水北调工程所典型表现的,工程往往是有些地区、有些人群受益,而同时也有地区和人群要作出牺牲,这里就涉及复杂的不同人群之间的利益补偿、利益协调问题,公平公正问题十分突出。

版本2

南方的丰盈水资源与北方的严重干旱形成鲜明对比。长期以来,中国北方地区尤其是京津冀地区,因人均水资源量远低于国际极度缺水的标准,面临着严峻的水资源短缺问题。这一问题已对工农业生产、生态环境以及居民生活产生了深远影响。与此同时,南方许多地区在汛期经常遭遇洪涝灾害,部分富余的水资源直接流入大海,未能被充分利用。

为解决南北方水资源分布不均的问题,南水北调工程应运而生。这项被誉为世界最大跨流域调水工程的水利项目,自1952年首次提出设想以来,经过多年论证和建设,已经完成东线和中线一期工程。工程将长江流域的水资源,通过复杂的渠道和水利设施,输送到北方水资源短缺地区。截至2023年底,南水北调工程累计调水已超过670亿立方米,为缓解北方地区的水资源危机提供了重要支持。

尽管工程初衷美好,但实施过程中涉及的利益相关方众多,他们对工程的影响和效益有着截然不同的感受。一些支持者认为,工程显著改善了北方城市的供水条件,促进了经济发展,并提升了农业用水效率。同时,工程的调水功能在一定程度上减轻了长江中下游汛期的洪涝压力。当地居民普遍认可工程带来的清洁水源,认为其有助于改善饮用水质量,减少因水污染导致的健康问题。

然而,对于部分原居住在丹江口水库及周边地区的移民来说,南水北调带来的生活变迁并非都是正面体验。因工程建设需要,大约33万名居民被迫迁移。一些移民家庭在获得的补偿款中,只能支付住房费用,剩余资金不足以维持稳定的生活。同时,安置地的就业机会较为有限,使部分移民不得不背井离乡到城市务工,家庭结构与社会关系随之发生变化。

工程还引发了环境层面的争议。调水过程中,外来水生物种的扩散问题日益显现。沿线水域因水流交换而面临物种入侵的风险,可能影响当地生态系统的平衡。此外,有专家质疑工程在长江枯水期可能对河道航运和下游地区的生态环境造成负面影响。

南水北调工程的复杂性体现在如何在技术可行性、经济效益和社会公正之间寻求平衡。项目耗资巨大,总投资预计超过5000亿元人民币。这笔投入是否能够通过调水量的长期效益收回?长江流域的水资源调配是否会影响原有生态环境?移民补偿是否足够体现对个体利益的尊重?这些问题反映了工程涉及的伦理困境。

讨论问题

-

南水北调工程是否实现了不同利益相关方之间的利益平衡?试从移民、用水地区居民及政府角度分析。

-

面对环境影响的争议,你认为工程应如何优化以减少生态风险?

-

从工程伦理的角度,如何评价政府在实施这一重大工程时的决策与执行?

Comments