1 min to read

怒江水电开发的争议

版本1

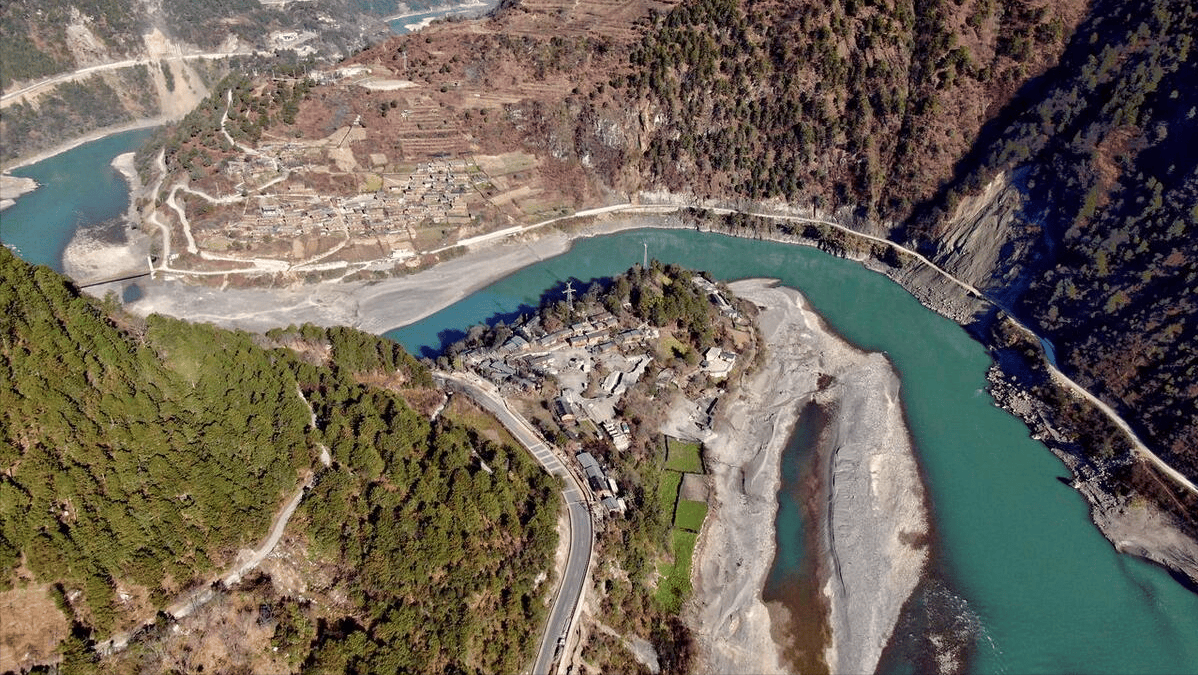

怒江是我国西南的一条国际河流,其中下游径流丰沛而稳定,落差大、交通方便、开发条件好,是水能资源丰富、开发条件较为优越的河段,是我国尚待开发的水电能源基地之一1999 年,国家发展与改革委员会“根据我国的能源现状,决定用合乎程序的办法对怒江进行开发”。但从 2003年国家发改委开始对怒江水电开发进行论证伊始,怒江水电开发的争议已经持续了十余年,成为环保与发展争议的标志性事件,也被外界视为中国乃至世界水利开发主要受阻于环保因素的一个罕见案例。

怒江既是资源最富集的地区之一,但又是全国最贫困的地区之一。怒江州是全国唯一的傈僳族自治州,58.3%的区域面积纳入自然保护范围,丰富的木材资源和矿产资源不能开发,没有支撑地方经济增长的支柱产业。2002年,怒江州全年的财政收入只有 1.05亿元,全州4县均为国家扶贫重点县。2004年怒江州人均年收人在625元以下的贫困村有 11个,农民人均年收入 978 元。

怒江水电开发被视为该地区脱贫致富求发展的重要途径。按照云南省有关部门提出的规划,怒江中下游干流共开发 13 个梯级电站,总投资 896.5亿元,可带来 40 多万个长期就业机会,同时带动地方建材、交通等二、三产业的发展,促进财政增收。不但电力成为地方新兴的支柱产业,而且由此带来的社会经济效益将远远超过电力行业本身。

但怒江水电开发引发了多方面的争议。反对者的主要理由包括以下几个方面。①水电站的建设可能影响怒江的旅游业;②将改变自然河流的水文、地貌及河流生态的完整性和真实性,也将影响和降低其作为世界自然遗产的地质、地貌、生物多样性、珍稀濒危物种以及自然美学价值;③将破坏怒江地区多民族聚居的独特的地方民族文化;④应从国家生态安全长期目标出发,将其作为一条生态河流予以保留;⑤移民问题不易解决。此外,环保组织和一些专家曾联名致信相关部门,提请在怒江水电开发中依照《环境影响评价法》的要求,吸收公众参与环评。

针对反对的声音,当地政府官员认为:“怒江人民有着脱贫致富的强烈愿望,已经初步具备了改变家乡面貌的能力,我们拥有建设新农村的权利。”有的地方官员这样表达他们的不解:“问题是被一些所谓的环保人士和新闻媒体复杂化了,他们的行为甚至引起了中央领导人的注意。我就想不通,以前我们怒江人过了这么多年的穷苦日子他们并不关心,现在我们想通过开发怒江过点好日子他们却特别关注,一致反对了,似乎我们怒江就不该向往过好日子。”一些专家也认为,怒江现在的问题,不仅仅是保护和恢复生态以同题,还有拯救生态的问题。开发怒江水能资源,对治理怒江流域的生态恶化具有关的意义,只要在开发中重视环保问题,坚持科学的开发模式,资源开发与环境保护可。 实现双赢。

据悉,怒江水电开发在”十三五”期间将重新启动。但争议仍然会继续。过去的争议对今后的水电开发也有不可估量的重要影响。值得我们思考的是: (1)一个规划中的水电开发工程何以引发如此广泛的争论?这反映了工程实践的什么特点? (2)这个争论反映了哪些伦理问题?如何理解水利开发工程中出现的这些伦理问题? (3)重大工程的实施应该如何处理经济社会发展和环境保护之间的关系?

版本2

怒江位于中国西南部,是一条穿越多个民族聚居区的大河,因其独特的自然景观和生物多样性而闻名于世。近年来,随着国家对清洁能源的需求不断增长,以及地方发展对经济支持的渴望,一项围绕怒江修建一系列大型水电站的计划浮出水面。支持者认为,这一计划将有效缓解能源紧缺问题,同时推动地方经济发展,为流域内的居民创造就业机会。然而,反对者对这一计划提出了强烈质疑,认为水电开发可能对怒江流域脆弱的生态环境和文化多样性造成不可逆的破坏。

在这场争议中,不同的利益相关方持有截然不同的立场。地方政府和一些企业强调,水电开发不仅是实现绿色能源转型的重要手段,也是地方经济发展的关键驱动力。他们指出,怒江流域的地理条件非常适合修建水电站,而这一计划的实施将带来能源安全和经济效益的双重提升。然而,环保组织和一些学者则担忧,怒江的生态系统对水电建设极为敏感,修建大坝可能导致鱼类洄游受阻、湿地消失等环境问题。此外,当地一些少数民族居民也表达了担忧,认为修建水电站可能会导致他们的家园被淹没,传统生活方式和文化遗产面临威胁。

同时,国际社会也关注着这项计划。一些全球性的环保组织认为怒江是世界重要的自然遗产地,开发水电项目可能引发国际社会对中国环境保护政策的质疑。此外,学术界也提出了一些复杂的技术和伦理问题,包括如何平衡经济发展与生态保护,如何确保当地居民在决策中的话语权,以及如何为可能受影响的居民提供公平合理的补偿。

随着争议的加剧,工程师、决策者和社会各界人士面临着一系列伦理困境。他们需要在能源需求与环境保护之间找到平衡,同时在决策过程中关注所有利益相关方的利益。这项计划是否应该继续推进?在推进过程中应该优先考虑哪些因素?如何在满足技术可行性的同时确保社会和伦理的正义?这些问题亟待深入探讨。

Comments