1 min to read

温州动车组列车追尾事故

版本1

2011年7月23日20时30分05秒,甬温线浙江省温州市境内,由北京南站开往福州站的 D301 次列车与杭州站开往福州南站的 D3115 次列车发生动车组列车追尾事故,造成 40人死亡、172人受伤,中断行车 32小时 35分,直接经济损失 19371.65万元。根据国务院公布的调查报告,导致此次重大铁路交通事故的主要原因如下:

通信信号集团所属通信信号设计院在LKD2-T1型列车控制中心设备研发中管理混乱,通信信号集团作为甬温线通信信号集成总承包商履行职责不力,致使为甬温线温州南站提供的LKD2-T1 型列车控制中心设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患。铁道部在LKD2-T1型列车控制中心设备招投标、技术审查、上道使用等方面违规操作、把关不严,致使其在温州南站上道使用。

当温州南站列车控制中心采集驱动单元采集电路电源回路中保险管 F2 遭雷击熔断后,采集数据不再更新,错误地控制轨道电路发码及信号显示,使行车处于不安全状态。雷击也造成 5829AG轨道电路发送器与列车控制中心通信故障,使从永嘉站出发驶向温州南站的 D3115 次列车超速防护系统自动制动,在 5829AG区段内停车。由于轨道电路发码异常,导致其三次转目视行车模式起车受阻,7分 40 秒后才转为目视行车模式,以低于 20千米/小时的速度向温州南站缓慢行驶,未能及时驶出 5829 闭塞分区。

因为温州南站列车控制中心未能采集到前行 D3115 次列车在 5829AG 区段的占用状态信息,使温州南站列控中心管辖的 5829 闭塞分区及后续两个闭塞分区防护信号错误地显示绿灯,向D301 次列车发送无车占用码,导致 D301次列车驶向 D3115 次列车并发生追尾。上海铁路局有关作业人员安全意识不强,在设备故障发生后,未认真正确地履行职责,故障处置工作不得力,未能起到可能避免事故发生或减轻事故损失的作用。

经调查认定,“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故是一起因列车控制中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障后应急处置不力等因素造成的责任事故。 通过该案例,我们可以发现引起工程风险的原因是多方面的,工程内部本身、工程外部环境以及人为因素都可能引发工程风险问题。

版本2

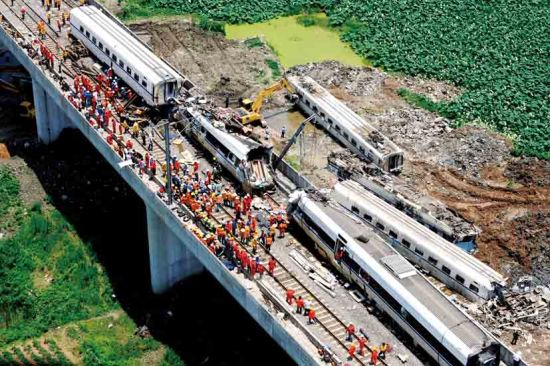

2011年7月23日晚8时30分许,北京南开往福州的D301次列车在浙江温州瓯江特大桥上追尾了杭州至福州南的D3115次列车。后车的部分车厢在碰撞中坠桥,事故造成40人遇难,172人受伤,铁路中断超过32小时,经济损失接近两亿元人民币。这一事件成为中国高速铁路首次重大伤亡事故,并引发了广泛讨论。

事故的直接原因被认定为列车控制中心设备的设计缺陷和管理疏漏。事发时,雷击导致设备故障,但系统未能有效响应,紧急处置也未及时到位。此外,铁路部门此前在设备设计、审查、及运营管理方面存在的长期问题也浮现出来。这些问题不仅与技术决策有关,还与高速铁路快速发展的政策导向密切相关。

自1990年代起,中国铁路经历了多次提速,高速铁路网络在短短十年间迅速扩张。然而,高速发展的背后也积累了隐忧。事故发生前,社会上已有专家对铁路发展过度超前的潜在风险提出质疑。同济大学的孙章教授曾呼吁高铁规划应适度超前,速度目标应谨慎设定,安全应为首要考虑。然而,这些声音在当时快速发展的浪潮中显得微弱。

值得注意的是,事故前夕,中国多条高铁线路已频繁出现技术故障,包括京沪高铁的停运和设备问题。中科院院士简水生指出,高铁接触网技术存在短板,尤其在防雷性能方面未达到可靠标准。然而,这些隐患未引起足够重视,直到甬温线事故的发生。

事故发生后,搜救工作迅速展开,但媒体曝光的相关决策引发争议。例如,坠地列车的车头被迅速掩埋,官方解释称这是为了便于抢修,但这一做法被公众质疑为掩盖问题。此外,铁路部门在事故后的赔偿过程中被指操作不透明:与政府签订赔偿协议越早,获得的赔偿金额越高,这种不一致进一步激化了社会不满。

另一个备受关注的问题是事故后高铁迅速恢复通车的决策。有声音认为,这一行动是在牺牲安全性和彻底调查的基础上,试图维护铁路系统的运行效率和公众对高铁的信心。

本次事故涉及多方利益。政府部门力求展现高速铁路的成功与效率,而部分技术人员与管理者则面临在快速推进中保障安全的压力。公众作为事故的直接受害者和高铁用户,对安全性提出更高期望。而铁路部门内部的管理层级、企业间的利益分配,也在快速发展的背景下形成了复杂的决策环境。

这一事故引发的问题超出了技术层面,进入了伦理、管理和公共政策的领域。在面对快速发展的高科技系统时,如何平衡效率与安全?面对事故的责任归属,如何做到问责透明而不失公平?事故后的快速恢复和应急处置,是否妥善考虑了利益相关方的权益?这些问题不仅为铁路发展提供了深刻教训,也为工程领域的伦理决策提供了重要的思考空间。

通过这起事故的反思,我们应认识到技术的复杂性和人类决策的局限性,并在工程实践中建立更具透明性、科学性与伦理性的管理机制。

Comments